上周五,白玉兰公布了入围名单。

(相关资料图)

(相关资料图)

因张颂文(《狂飙》)没被提名,名单引发争议。

而后有媒体曝出,并非白玉兰不给张提名,而是剧组压根就没给张报名。

意难平的网友们于是自发给张颁了个大奖:最佳热度贡献奖。

图源 | 微博@玲娜贝儿的野生妈咪

可说是相当内涵剧组了。

随此事登上热搜,越来越来多的遗珠出现在讨论中,如高叶、杨蓉、辛柏青、海清以及《三体》的女主王子文。

王子文演的叶文洁自然不错,这个经历过时代动荡的碾压后对人类抱有极其复杂感情的女人,要演出那种无辜与狠戾兼顾、绝情与深情并重,相当不容易。

但刷新我对她观感的,是她在新片《温柔壳》扮演的抑郁症患者觉晓。

自出道以来,王子文被大众熟知的角色皆来自小荧屏,除《三体》叶文洁,还有她最广为人知的《欢乐颂》里精灵古怪的曲筱绡。

不少人都是从小妖精一角认识了她,以至于误以为她本人也是这种刁蛮毒舌的作精小女生。

图源 | 《欢乐颂》

实际上她演的大多数角色都不是这种偶像剧般的浮夸类型,处女作是许鞍华导演的文艺片《姨妈的后现代生活》,本人也是个成熟稳重的大女人。

自幼学习舞蹈和体操,学生时期就被经纪公司万里挑一选中赴韩培训当歌手,组合解散后转战演艺圈,接过许多类型的小角色。

这几年事业稍微有了起色,她又大胆地在恋综上向男嘉宾坦白自己有一个近10岁的孩子(生父不明),舆论一片哗然。

可以想象这种人生方向大改、边工作挣钱边独自带娃多年的经历,会铸就她怎样的强大和韧性。

这些丰富经历,必然会反哺到她的演技层次上。

年初平遥电影展,她凭借《温柔壳》获封最佳女演员。片子上周五上映后,在大众市场也延续了影展时的好口碑(这部片也拿下最佳导演、最佳男演员两个大奖)。

图源 | 微博@王子文工作室微博

一众好评中对她最认可的褒奖,莫过于这句:

“王子文应该回归大银幕。”

我十分同意。

片中,觉晓自小被母亲抛弃,父亲更是不知踪影,因为誓要找到母亲的执念,她患上抑郁症,在被小姨(咏梅 饰)送往精神病院后,出现了自残行为。

觉晓的坠落,是原生家庭的悲剧。

她执著的不是某个具体的人,而是一个用来自证的答案。

证明什么?

我不是被这世界抛弃的。

但当她三番两次地被抛弃,大概也就明白了答案之残酷。

生命是她手中仅剩的资本,因此才以死相逼,对小姨,即她还能够得着的一点温存,做出悲切的挽留。

人走到这个地步,该有多绝望。

我至不爱看某些演员把这绝望诠释得歇斯底里,脸上永远挂着两道泪痕,看周围的一切都饱含愤怒,仿似吃人的野兽。

真正绝望的人,连哭的力气都没有。

Ta应是陷入一种无感状态,不再期望第二天的到来,倦了,没奔头了,连对人说句话都觉费劲了,不会情绪外露。

王子文扮演这种时期里的觉晓,便是近乎静态。

割腕被同院病人戴春(尹昉 饰)救回后,她发现小姨更惧怕她、仍然选择抛下她,整个人一下就蔫了,不再挣扎。

从外来看她似乎是平静。

戴春想找她说话,她尖叫一声吓跑对方,总是坐在院落独自打发时间。但空洞失神的眼已道出她内心并不平静,而是满溢着绝望。

无论是画家还是导演,都会强调刻画人物时眼神的重要性。会用眼神的演员,被特写怼脸不会惧色,自然是属于大银幕的。

与觉晓的静相反,男主戴春总在闹腾。

院里做早操最积极的是他,病人晕倒后冲上前帮忙的是他,故意把药藏起来捉弄护工的也是他。

他脸上常常挂着笑容,若不是四肢偶尔夸张摆动,你不太会察觉他是个病人。

这并不意味尹昉演得不好。

与其说戴春行为举止平常,不如说,很多影视里对精神病人的刻画带有猎奇成分,扭曲失真后进一步加深大众对这类人群的刻板认知。

导演王沐拍这部片的初衷,就是希望大众能以平视的眼光看待精神病人。

他们除了病发时行为难以自控,大部分时候和我们没有不同(当然病情严重的除外),也要吃喝拉撒,也会情绪起伏,也有爱欲的需求。

尹昉演出人物本来的样子,是演技扎实的体现。

况且戴春患的不是抑郁症,而是另一种更复杂同时也很常见的精神疾病:双相情感障碍(俗称“躁郁症”)。

病的成因,和觉晓一样,是其不幸的家庭——

戴春的父亲也是双相情感障碍患者。

这病复杂在它既有狂躁症状,也有抑郁症状,患者兴奋时能量超标,瞬间又能低落到无比厌世。有时两种症状甚至会混合发作,致使患者出现暴力行为。

因此你能想象,戴春是如何长大的。

他的母亲不堪重负选择出走,家中只剩下他和弟弟(白客 饰),与生病的父亲日日相对。

对观念传统的上一辈来说,出现情绪问题大多只会将其归因于生活本就如此,很难意识到该就医解决。即便意识到了,也会因社会歧视放弃向外求救。

可说是必然地,戴春的父亲选择向酒精寻求慰藉,本就复杂的病情一天天恶化,更加不受控制。

片中没有一帧暴力镜头,但从戴春后背的伤疤,以及他每次再见父亲时的应激反应,我们足以得知小时候的戴春是如何挡在弟弟面前,独自承受了父亲的失控和暴力。

戴春的双相情感障碍既遗传自父亲,也是父亲暴力的结果。对他而言,家不是庇护所,而是望不见光的无底黑洞。

但他能怪谁呢?

怪母亲,母亲有她的苦衷;怪父亲,可连父亲自己都不知应向谁诘问。

戴春谁都怪不了,只能怪自己倒霉了。

觉晓也一样。

当如此倒霉的两个人在相遇后爱上对方,便就像在各自的荒漠里寻到一隅小小绿洲。荒漠连成一片,绿洲也连成一片,它变大变充沛,终于生长出一点名为“希望”的东西。

是动人的,也是残酷的。

动人在于,爱情让两个绝望的人彼此救赎。

一开始戴春接近觉晓,是出于好奇。毕竟她长得不赖,而且刚入院就因自残而让所有人无法不注意她。

戴春没意识到的是,觉晓安静时的温柔,很像他走远的母亲。是这一点牵引着他,让他忍不住偷看觉晓,待在觉晓身边,忘记了病发时狂躁的自己。

觉晓给了戴春自爱的能力。

反过来,当戴春费了大劲逃出了病院,后来还是回到院里陪在觉晓身边。

戴春也给了觉晓寻找多年没找到的那个答案——

我不是被这世界抛弃的。

戴春非但没抛下觉晓,他自己走丢了鞋、脚磨出血,路过鞋摊时却只惦记着给觉晓包一双新鞋。

他简直是把觉晓捧在手心里疼。

若非要说精神病人的爱情和常人有何不同,大概便在于此。

他们爱起来如此直接,喜欢就要牵手,开心就要跳舞,关心就要送对方礼物,哪怕只是一个苹果、一瓶可乐。

因为爱,是他们唯一能跟常人处于同一起跑线的东西。

这爱轻盈到像是爱情最初的样子,但又强大到像是戴春、觉晓名字里藏着的唐诗,让黑暗中的他们得以望见破晓。

他们甚至说服监护人签了出院同意书,重新走入社会,开始新的生活。

眼看着一切向好,我为何又说这爱情残酷?

残酷在于,即便他们拼命奔跑,要想跑到终点还是比常人不易。

因这社会始终没有做好迎接他们的准备。

暂且不论其它,只一道就业门槛,就有种种的标准将他们排除在常规跑道之外。戴春和觉晓几乎是用尽全力,才挤进跑道的边缘,找到送外卖和做美甲的工作。

虽则尚算体面,但常被顾客投诉,很不稳定,只能勉强维持生活。

而这已算是精神病人回归社会后较理想的情形。

通常情况是怎样的?

是像片中的小马(周依然 饰),被层层筛滤下来,只能在替代性强的工种找到一席坑位,如超市理货员。可她还是没干多久就被辞退。

我想许多人会往小马身上找原因,而不是怪责工具理性社会之无情。想必还要拿“工作无分贵贱”这套说法,在我头顶安上一个“变相歧视”的罪名。

你看多矛盾。

当社会以效益为最大准则,为不同的工作贴签标价,工作已被分出个三六九等。

戴春、觉晓和小马所代表的特定人群,即是被这套系统边缘化的受害者。他们付出同等甚至更多的劳动,拿着低于常人水平的薪资,却还要被得利者指着脸说:

社会多平等啊,是你能力差罢了。

真真是扯淡,这难道不是种强盗逻辑吗?

如此一来,他们若是胆敢做更多妄想,想像更多人一样组建家庭,更是会引来旁人责问:

你连自己都养不好,拿什么抚育下一代?

殊不知,不是他们生来没资格幸福,而是社会往往剥夺了他们幸福的资格。

当然片中戴春和觉晓的情形更为复杂。

存在于他们身上的困境不只贫穷,还包括谁都无法确定——

孩子生下来会不会像戴春一样,再次遗传这个家庭的疾病,开始另一个不幸的循环(双相情感障碍遗传率较高,也有隔代遗传的可能)。

但若凭此断定他们没有生育的权利,何尝不也是社会的糊涂?

就相当于一种疾病出现了,选择去解决生病的人,而不是解决病根、医治患者。

在目前医疗条件无法从根源上解决问题的情况下,不去想社会如何提供支持,使那一点可能性发生时,事态不至于太糟。

而直接粗暴地说:你们生不得。

但我也理解片中戴春的弟弟为何要反对生下孩子。

当社会支援并不完备,那一点可能性放在具体的个人面前,是如此沉重和无解。

几乎是必然地,戴春和觉晓刚刚破晓的天空,又再昏暗下去。

戴春再次病发住院

这部片直到末了,也没告诉观众他们的未来幸福与否,但从细节处你也能感知到导演的态度:

爱能让一对可怜人共同抵御世界的残酷。

剧情的争议正来自于此。

爱是否真有那么强大?

同是讲精神病人的爱情,李沧东的《绿洲》要冷冽许多。

它看似也把爱情当作荒漠中的绿洲,甚至把爱情刻画得比《温柔壳》还要纯粹。

例如片尾男主被送往监狱前逃出看守所,如此大费周章为的却不是见女主,而是爬上女主家窗外的枯树,砍掉树上所有树枝。

只因女主说过,她看见摇晃的阴影会害怕。

男主希望自己不在的日子里,女主不会再有恐惧。

动人吧?但这爱情的起始在何处?

一起强奸未遂。

李沧东描绘的,实则是这边缘人群不被注目的爱欲需求,尤其像女主一般有肢体障碍的更少数人群,竟会压抑到病态的程度,对意图强奸自己的人生出爱恋。

但我又觉得,《温柔壳》与《绿洲》虽态度不同,表达的内核却相同。

它目的并非为爱唱赞歌,而是借此反衬出精神病人不断被压缩的社会空间——

他们被抛弃、被落下,发声不被听见也没得选,因此各自的世界才荒凉到只剩下彼此,只能抓住彼此。

纯爱背后的真相很是残酷,导演不过是为他们留存一丝向阳的希望罢了。

且这希望也并不缥缈。

片中每当戴春病发时,觉晓会立即到他身边,抱住他,用瘦弱的躯体为他筑起一个小小空间。

这时候,只消那么几分钟时间,戴春便能慢慢喘过气来,重回平静。

他们不是没有适应社会生活的能力。

就像片名《温柔壳》所用的隐喻——精神病人如同蜕壳期的螃蟹,需要找个地方藏起来,等待躯壳重新生长。

只是社会压根没给他们适应的空间,这躯壳,便怎么也长不完全。

于是只能拖着脆弱的身躯,在海浪中被拍打出遍体的伤。

想往前走,却始终困在原地。

如果你真的想做点什么,就别去责问他们为什么走不快,也不要去催促他们跑起来。

尝试着给予一些喘息的气口。

即便他们还是会痛苦,还是会活得艰难,还是有很多问题未被解决。

但或许这个世界会因此少一个走投无路的人。

人只要没彻底地绝望,便仍能生出希望。长出他的壳,找到他的活路。

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

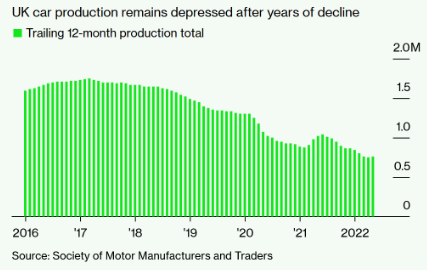

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%