生命是如此复杂

每个人都深陷其中

(相关资料图)

(相关资料图)

《侵蚀》

梁鸿 著

百花文艺出版社

2022年6月

故事梗概

《侵蚀》以杨有胜述职的前一天为叙述空间,讲述了他惨淡的人生遭逢。杨有胜总是在夜晚见到曾经出现在他生命中的人,这些既真实又虚幻的人,堆砌起了他落魄又无意义的生活。《侵蚀》以小见大,深刻剖析了长期生活在安稳、舒适的环境下,面对挫折时胆怯、脆弱,沉迷于虚无与痛苦之中不可自拔的进入中年危机的男性的心理状态。作者以悲天悯人的情怀,叙说了小人物的沧桑以及生活的琐碎。梁鸿的作品温润清澈,对生命的种种不堪充满包容与同情,小说通过单纯的人物遭遇反映人生百态,真实描摹了小人物郁郁不得志的心理状态。

小说选读

《侵蚀》

四

他裹紧衣服,迎着酒店门前箭一般的穿堂风,往酒店的旋转门那边去。他站在门口,几次想进去,却找不到时机。门旋转得太快,他还没决定好就过去了。他往前蹦一下,又退回去,又跳一下,又回来。最后,他使劲拉住门,把自己塞了进去。

他抬起头往酒店里面看。

仙芳和他朋友站在大堂的中央,头对头说着什么,很焦虑的样子。然后,他们的头同时抬起来,朝旋转门这边看。

他试图站稳,稳稳当当地朝他们走过去。可地板太滑,他越想用劲站住,就越摇摇摆摆。他听见仙芳啊的一声,他朋友赶忙跑过来,扶住他。

有胜,你这是又喝了多少啊?

你咋来了?

你说我咋来了?电话打着打着不通了,再拨就关机了。

你咋跑这儿来了?

朋友看着他,满面讽刺地说,这还用想吗?就你这德行,还能上哪儿?

咋她也来了?他朝仙芳那边歪歪头。仙芳正关注着这边的形势,但并没有要过来帮他的意思。一看到他们往她那边看,仙芳扭身给了他一个脊背。

她知道上面吗?他又朝楼上仰了仰。朋友没有回他话,扶着他朝大堂那边的沙发区走过去。

仙芳跟了过来,递给他一只保温杯。她的身体姿势僵硬,连腰都不愿意朝他弯一下。他只好半屈着,起身接住杯子。

仙芳坐到另一边的沙发上,沉默不语。

你这样有几天了?朋友问他。

他不作声。

朋友又看向仙芳。

仙芳把头扭向另一边,说,你问他自己,你就只问他好了几天?

又怎么了?啥原因,又开始了?

那么,仙芳是早就知道我又开始偷偷喝了?她知道却一声不吭,直到我完全失控?要是朋友不打电话给她,是不是她今晚也不会管我?

你让她走,我不想见她。

你让我走?我还巴不得走呢。谁愿意守着一个醉鬼过日子?你以为我不知道你吃过晚饭到哪儿去了?你以为我不知道楼上有谁?你以为你为啥升不上去?你以为人家领导都是傻瓜,不知道你这样?

哎呀,你们别吵了。朋友大幅度地摆着手,像一个急着救人的救世主,藏着自以为是的傲慢。

果然,他噼里啪啦就开始说了。

没有仙芳照顾你能坚持到现在?别不知好歹。仙芳也少说一句,他心里也是苦闷。你得理解他,这是中年危机,谁都会有的。

中年危机。他最恨这样的定性。它毁灭掉你心里最深的那一块。你珍视的、舍不得放弃的,你纠结的、不愿意认命的那些东西———永恒的、永远不应该抛弃的,人们用一个“中年危机”,就把你的所有情绪解决掉。

他讨厌去看心理医生,他厌恶倾诉。你只要一张嘴,一切都变了。

可他到底在乎什么呢?到底不愿意放弃什么呢?他不知道。一点也不知道。

他看着朋友焦急、无奈的样子,突然间想笑。他捂住嘴,生怕自己笑出声来。

朋友是他唯一的朋友。他的任何事朋友都知道。他的肮脏、他的苦闷、他内心那点小渴求,朋友都一清二楚。朋友善良,看不得他沉溺,每次他有问题时,朋友又着急,又耐心,耐心的程度远远超出一个朋友。有时候他在想,是不是朋友有善良依赖症,通过拯救他来显示自己的良心,以满足自己?

笑声从捂得严严实实的嘴巴里露出来,像闷罐子里的糖豆在蹦跳,又脆又闷,回声四溢。

朋友看着他,脸渐渐变白,可过了一会儿,又慢慢回到原来的颜色。

别在这儿胡闹了,赶紧跟仙芳回家,好好睡一觉。明天你不是还要述职吗?今年很关键,仙芳说有好几个领导都表示过一定要解决,你这是三朝元老,没有功劳也有苦劳。牛部长也说过一定会给现任打招呼的。你服务他那么多年,他说话总还是有人听的。

朋友的口气就像说一个孩子一样。朋友把他当孩子了,一个孩子的无理取闹。

仙芳你说我是胡闹吗?我前女友有难,我来帮帮她,我算胡闹吗?不能分手了就老死不相往来了。更何况曾经也算是同路人,难道就该看着人家死吗?

你既然这样想,那干脆和我离婚,和人家过得了,在这儿磨磨叽叽干吗?又是哭又是喝,好像谁非不让你走一样。

你看,她还是不愿意我和人家有联系。怕我怎么样?说不定还真能怎么样呢。

他脑子里有个什么东西坏了,闸门失控了。他头晕乎乎的,可另一个他却清楚地知道他在挑事,在火上浇油。可他控制不住。他越清楚,越想说,他越说,就越畅快。

你就别说了,你来找前女友,你说还非得仙芳把她供起来不可?你自己和前女友咋回事是你自己的问题,和仙芳没关系,别天天拎不清的。

朋友在暗示他,不要把一切都抖搂出来,不要让自己难堪。可他已经控制不住自己了。像终于渡过险滩的河流,又来到一个高落差的山涧,它无法不让自己来个三级跳。那巨大的声响让他眩晕,那下坠的速度让他心惊胆战,却又充满快感。他由不得自己。

咋回事?咋回事你最清楚不是?最后一次见书梅是咱俩一起,你说我还可以和书梅好,你说只有和她好,我才能幸福,所以你支持我去给书梅道歉。

朋友站起来,说,你回不回?你要是不想回我就先走了,我明天还要上班。

急㞗?不急,别走。又与你无关,你怕啥?仙芳

都不生气,你还生上气了?

仙芳坐在沙发上,上半身保持着国标舞的姿势。她和朋友交换了一下眼神,像是面对一个胡闹的孩子,压抑着火气,尽力哄他,让他赶紧回到轨道上。可谁承想越哄,他却越来劲。他看到仙芳已经到了爆发的边缘了,马上就要雷霆震怒、河东狮吼了。

仙芳,这事还真得你帮忙,你找找你爸的老关系,看看能不能帮书梅把孩子要回来。她现在不容易,婚离了,钱也没分到,孩子不能再没了。

那你可以献身啊,多好的机会啊。这些年你不就一直怨我,因为我你没和书梅结成婚吗?现在也来得及。我爸没帮上你多大忙,但好赖也送你到正处的位置上,也算实现了你的当官梦。家里的两套房虽然是我爸找的优惠房,但钱是咱们出的,那就你一处我一处。女儿大了,回来想跟谁跟谁。存款你一半我一半。至于我爸我妈的房和一些存款,你就别想了,将来也是留给女儿的。这样可以吧?干净利落,谁也不欠谁。

仙芳的眼神里充满蔑视,她把他的一切努力都归到老头子身上了。她看透他了,他是个窝囊废、白眼狼,是一个外表嚣张、内心怯懦的人。

他的嘴里又饥渴起来。他紧紧攥着手,不让它发抖。他不能让仙芳看见。

好啦,想吵回家吵,大半夜的在酒店吵让别人咋想。

朋友总想息事宁人。

没有人关心他。没人。从出生到现在,他就是个没人爱、没人理的倒霉鬼。

你车里有酒没?

他看着朋友。

有没有?你拿过来,我再少喝一点。只一点。

没有。朋友叹口气,说,不能再喝了,明天还有重要事情要做的。别喝了,啊?咱们赶紧走,回家。

说着,朋友过来拉他。

你拉我干啥?我就想喝一点,再喝一点。你拿过来,我知道你有,谁的车后备厢里没装点酒?

没有。朋友提高了声音。真的没有,我又不喝酒,我闲得没事在车里放酒干吗?快走吧,别闹了,仙芳明天也要上班。

他浑身颤抖,牙死死地咬着,咯吱咯吱。他往地上吐了一口唾沫。他的眼泪又想流出来。渴,渴极了。他全身的每一个细胞都在渴望那冰凉的液体。

在他吐唾沫的同时,仙芳就赶紧掏出纸巾,她是想接住他的唾沫,可是根本来不及,唾沫呈抛物线状落到光滑的大理石地板上。仙芳蹲在地上,耐心地擦拭着。她不会放过任何表现她修养的机会,哪怕只有她自己。

朋友已经第三次说他胡闹了。第三次。他们就是这样杀了我,就是这样杀了我啊。

他一把推开朋友,大声喊道,就显得你能,在我面前耍威风,装老大,你现在不也还是个处级?

杨有胜!仙芳站起来,厉声喝道,别不知好歹,你看现在还有谁来管你,你那些酒肉朋友都到哪儿了?

别管我,我忍他忍得够久了,天天看我笑话,有完没完?这世界没有无缘无故的爱与恨,他这么热心干吗?

朋友站在他面前,居高临下,斜睨着他,似乎要把他看到尘埃里,平静地说,是,你说得对,是没有无缘无故的爱与恨,你还记得我有个弟弟吧?你肯定不记得了,你根本不会记起我的事情。他已经去世十来年了。吸毒死的。要不是想到他,要不是不想再看见这样的悲剧,我还真懒得理你。别人对你好,你永远不记得,别人对你不好,芝麻大点的事你却像谷种一样记在心里。我最看不起你们这种自私自利、自恋自怜的人,自己作死,非要让一圈子人跟着你受罪。

朋友的声音有点哽咽。

我就是想喝点酒。再喝一点,我就都好了。他低声嘟囔着。

朋友没有理他。

仙芳去挽他的胳膊,说,走吧,咱们到车那边去。车上有酒,你想喝就喝一点。

不喝了。我不喝了,行吧?

他甩开仙芳的手,努力稳住步子,朝着旋转门走去。仙芳向朋友示意了一下,跟在了他后面。

他站在酒店门口,朋友快步去取了车,停在他面前。

他看了朋友一眼,朋友直视着前方。

车里温暖的空气一烘着他,他的胃就开始翻江倒海。他拉开车门,来不及往路边跑,对着酒店正门口,哇哇吐了起来。

眼泪鼻涕挂满他的脸,他的眼睛被糊住了,头胀得像充了气。他张着嘴,冷风吹进他口里,又进到胃里,和着酒精,在他肚子里不停搅拌。他啊啊地吐着,胃不停往外倒东西,好像沉在肚子里最古老的渣滓都被翻了出来。

仙芳和他朋友站在一旁,没有过来帮他。他看见他们的脚,并在一起,一动不动。

一碰到座位,他就睡过去了。

他睁开眼睛,发现自己躺在床上。仙芳坐在床边,死死地盯着他。床头柜上,放着一碗黑黑的水。一股夹着醋、姜的味道飘过来,嗓子像被卡住了,他又干呕起来。

仙芳端起碗来,拿起汤勺,凑到他嘴边。他把头歪到一边。

这是仙芳的催吐大法。不知道在哪儿找的醒酒偏方,醋、红糖和生姜,还有什么,一起熬的醒酒催吐汤。世上最难喝的汤。

不喝他今晚是过不去的。他抹抹嘴巴,他不清楚她已经喂了他多少。

他转过头,头就着碗,一口气喝完。

仙芳一手拿垃圾桶,一手拿卫生纸,安静地等着他吐。

他吐了又吐。肝胆似乎被撕裂、撑破,最后,只剩下黄色的酸水。酸臭的味道充溢在卧室的每一个角落。仙芳打开窗户,一阵强冷风吹进来,吹到他的头上。他头晕目眩。他想哀求仙芳关上窗户,可看到仙芳的眼神,他连嘴都不敢张开。

他闭上眼睛,好让自己赶紧睡着。可胃像被火烧一样,疼得厉害。

他偷偷睁开眼,看到仙芳正直直地看着他。

说吧。

她说。

他看着她,尽量让眼睛充满疑问、痛苦和疲倦。

说吧,到底怎么回事?

没怎么,就是想喝点了。

她看着他。她不相信。为了表达她的不相信,她眼睛里甚至还带着点轻蔑的笑意。

说吧,我听听。

她的语调懒洋洋的。如同一头狮子,把玩着脚下奄奄一息的猎物,漫不经心却又势在必得。今晚的审问是躲不过去了。他从来躲不过去。他要是不张口,仙芳能这样看他一整晚。

真的,就是突然想喝了。你看我都忍三个月了。我有三个月没喝了吧?

她没作声,仍然意味深长地看着他。

我见到书梅了,看她过得不好,心里难过。

他紧绷的身体松弛下去,语调也变得轻松,反正也躲不过去,不如实话实说。

她仍然看着他。

真的。就是这样。索性再刺激她一下,他接着说,那么多年没见了,她还没怎么变,还很年轻。

是吗?就为这?

她不信。她盯着他,死死地盯着。猎物无处可逃。已然成为猎物,就别想逃脱。

巴格达迪死了。

他说。心中突然燃起一股怒火。

谁?!

巴格达迪。

他是谁?那和你有什么关系?

他自己死了不算,他美丽的妻子也跟着殉情了,还带着三个孩子一起死。他死得像一条狗,死得像个懦夫!

他亢奋起来。高中时代,他跟着镇上的几个混混儿在KTV唱RAP说唱音乐,那时候RAP说唱音乐刚刚流行,他们是镇上仅有知道的人。他用长发盖住眼睛,把裤腿剪开,嘶哑着嗓子,大喊大叫。他喜欢这带着节奏的大喊大叫,像极了被惹怒了的仙芳的叫骂声,它们都是世界上最优美的音乐,蕴含着真意。它们是大众最真实的情绪,和这世界对抗,和这总想显得正经、总想制造秩序的世界游戏到底。节奏已经刻在他骨子里,流在血液里,他时时在唱,时时在说,可只有在他喝酒时,他才能说出来,唱出来。

别扯那些有的没的。别把自己想得太伟大了。你喝酒,是因为你抗不了压力,你害怕明天的述职,你接受不了失败。就这,其他啥也没有。

仙芳斩钉截铁地说。

你不明白,你永远不明白我在想啥。

他嘶声叫着,恶心,你看这世界,从头到尾都让人恶心。

你就没想过,你是这所有恶心中最让人恶心的?仙芳轻笑了一声,收拾碗勺,关上窗户,到卫生间去了。

他听到一阵哗啦啦的声音。仙芳在撒尿,过了一会儿,她就要躺在他旁边,和他在同一张床上沉沉睡去。

五

他努力张开手,又往一起攥,握成拳头。他要行动,他必须行动。他不能这样坐以待毙。他要去找书梅,他不再奢求他们还能和好,但他会帮她,彻底地、无所求地帮她。他放松了一些。手握在了一起,他对着镜子,用劲握了两下,加油!他在心里对自己说。他打开柜子,喝了瓶子里的最后两口。他把手机关了机。这让人恶心的世界,让它下地狱去吧。他不再卑躬屈膝,不再接受他们的怜悯。他不要那个正处了,不要那些肮脏平庸的人可怜他,他们才是这世上最可怜的人。

他听到仙芳的声音越来越近。

啊,应该不会。他还在卫生间,可能信号不好。仙芳应该在频频点头,脸上肯定展现着可人的、温暖的微笑,说,好、好,那也是个好去处。真是太感谢了,你们都为他操碎了心,以后再发展就看他自己了。谢谢,谢谢。我去跟他说一下。

他赶紧按下手机的开关键,把手机反扣在柜子边上。

仙芳进来了,还裸着身体,说,看看你手机,你领导说给你打电话打不通。

不会啊,一直开着呢。

你领导说已经基本上确定,你可以调到××银行任××部部长,实职。

他的心微微荡漾了一下。

你赶紧找找你手机,别一会儿领导又打来。

他假装四处找,感觉心逐渐放松,像花慢慢开放一样。他假装在毛巾下面找出倒扣着的手机。手机上那被咬了一口的银苹果还没消失。他看了仙芳一眼,仙芳头往上仰着,避开他的眼睛,踮着脚尖,以舞姿走了出去。

呀,你看,你看。仙芳突然在衣帽间大叫起来。

他赶紧跑出去。

仙芳手指着衣柜的上方,颤声说,蜘蛛网。呀!上面还有只小蜘蛛,太恶心了。

他往左上方望去,看见开放式的衣柜最上层拐角处,一个大大的蜘蛛网悬在那里,一只蜘蛛在正中央,一动不动。仙芳每天都打扫房间,一个有洁癖到扭曲地步的人,居然把这只大蜘蛛给漏下了。

他到卫生间,找到一把全新的厕刷,回到衣柜前,举起厕刷,只一下,蛛网便被粘下来了。

那边,那边还有。仙芳一边踮起脚尖,脖子挺得笔直,努力往上举着,眼睛四处逡巡,一边说,最讨厌这种小东西,眼瞅不见就结的到处都是,死不绝迹。

仙芳的手指向哪里,他的厕刷就打向哪里。左边、右边、中间的衣柜都被扫荡了一遍,黑色的厕刷毛上粘了厚厚的一层白色蛛网,几只蜘蛛被裹在网中,有的百般挣扎,有的呆若木鸡。

仙芳用指尖捏着柜子最上一层的衣服往外拉,层层叠叠的衣服掉到了地板上。仙芳从上面跳过去,跳到卫生间里,把抹布扔到水池里,拿出消毒液倒在抹布上面。仙芳带上塑料手套,把抹布拧干,折回衣帽间,踮起脚尖开始擦柜子。

他把堆在地上的衣服踢到一边,拿着厕刷进了卫生间。他按下抽水马桶的按钮,把厕刷放进马桶里,使劲在马桶壁上擦洗。轰隆隆,水冲了下去。他拿起厕刷,还有一些蛛丝缠在毛刷缝隙里。不过,非常非常少,如果不仔细看,根本看不出来。

回到衣帽间,仙芳还在柜子上使劲擦。他的那套深蓝色西服挂在旁边。

赶紧去洗个澡,一身酒味。

他重又回到卫生间,打开花洒,温热的水冲到头发上,冲过他的脸,朝身体四周漫延,他像被层层包裹着,安全舒适。

穿上象牙白细蓝格的衬衫,套上西服。镜中的自己,持重、得体。他轻轻哈口气,头往前伸着闻了下,还有些许酒的味道。他回到卫生间,拿起第四个漱口水的瓶子,含了一大口,接着仰起脖子,搅动舌头。玫瑰味的液体在上腭、下腭、牙缝里来回洗涤,微麻、淡香的味道充溢到口腔的每一个角落,他只觉得浑身清爽,焕然一新。

他踏出卫生间,来到卧室,穿过大厅,到玄关坐下,穿上鞋子,拿起包,打开门。

在关门的一瞬间,他听到了仙芳的手机铃的声音。

仙芳接通了电话。她说,总算走了。他们领导说了,人家那边也多少知道他有这个毛病,就看人家给不给面子。唉,且得闹一阵子呢。你等一会儿过来接我,我去见见那个书梅。他真要是再折腾,我也就不管不顾了,这些年我也忍够了。

那边应该是在劝仙芳,仙芳一边听电话,一边发出嗯嗯的声音,说,知道了,知道了,你放心。仙芳的声音竟然带着点温柔和撒娇,好像一个小女孩在听恋人的絮絮情话。

他感到口腔又渴了起来,他想念那冰凉的液体进到嘴里,滑进食管,进入胃部,最后在胃部暖暖燃烧起来的感觉。

他轻轻关上门。在门口站了好一会儿,他不知道自己还能往哪里去。

作者简介

梁

鸿

梁鸿,学者,作家,中国人民大学文学院教授,美国杜克大学访问学者。出版非虚构文学著作《梁庄十年》《出梁庄记》和《中国在梁庄》;学术著作《黄花苔与皂角树》《新启蒙话语建构》《外省笔记》《“灵光”的消逝》《作为方法的“乡愁”》等;学术随笔集《历史与我的瞬间》;短篇小说集《神圣家族》;出版长篇小说《梁光正的光》(2017)和《四象》(2020)。曾获第十一届华语文学传媒大奖“年度散文家”,“2010年度《人民文学》奖”,“第七届文津图书奖”,“2013年度中国好书”,“第二届朱自清散文奖”,“2010年度《亚洲周刊》非虚构类十大好书”,“首届非虚构大奖·文学奖”,“新浪网十大好书”(2010、2013),“凤凰网年度十大好书(2010 2017)”,《当代》长篇小说2017年拉力赛总冠军,“《当代》长篇小说论坛年度五佳”等多个奖项。

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

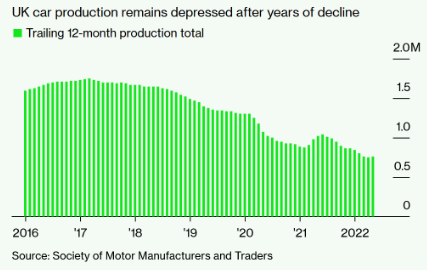

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%